朝は飛行機の中でちょっと眠り、日中はパリのカフェを二軒はしごし、夕方は列車の中で山尾悠子の作品を眺め、夜は冬泉さんに付句をメールで送って、いま24時をまわったところ。

2021-09-22

2021-09-20

「論理の脱臼」と「句意の圧縮」

今週のハイクノミカタは〈柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺/正岡子規〉をとりあげたのですが、朝起きたらこんな質問が届いていました。

うーんわかりません。詳しい方メールください。ただ一点だけ、質問の本筋からはずれた話をすると、この句は論理を脱臼させた(因果関係をはずした)というよりむしろ、連句や反歌(長歌のあとに添える要約短歌)の発想と重なるようにわたしの目には映ります。というのもこの句って、

というふうに、A「柿くへば」とB「鐘が鳴るなり」とを発句と脇の関係に直せるんですよ。発句の言外の余情を継いで、打ち添えるように脇が付き、同一の時と所を共有している。で、AとBの当意即妙の呼吸からして、おそらく漱石の〈鐘つけば銀杏ちるなり建長寺〉に唱和して子規が「柿くへば」と詠んだ瞬間、ぱっと脇が付いちゃったんだろうと思います(もちろん推敲は必要でしょうけど)。実践の現場でしばしば起こるこうした「句意の圧縮」が「論理の脱臼」と似た外見をもつことは、俳句だけと付き合っていると気づきにくいかもしれません。

反歌といえば、小池純代に白楽天「白羽扇」を抄訳した「梅雨の夜に詠める長歌ならびに反歌一首」という離れ業の一品があります。

この反歌、長歌の各行を斜め抜きしています。句意の圧縮方法としてはハイカイザシオンに通じますが、圧縮しているように見えないところがすごいです。

この句、「ば」が気になります。

A「柿くへば」からB「鐘が鳴るなり」のように、

A→Bへの「論理」をすこし脱臼させるような句って近世にもあったのでしょうか?

最後に「法隆寺」が出てくるのも、似たような感じを受けます。

うーんわかりません。詳しい方メールください。ただ一点だけ、質問の本筋からはずれた話をすると、この句は論理を脱臼させた(因果関係をはずした)というよりむしろ、連句や反歌(長歌のあとに添える要約短歌)の発想と重なるようにわたしの目には映ります。というのもこの句って、

発句 柿くへば唐紅の日暮哉

脇 鐘が鳴るなり斑鳩の寺

というふうに、A「柿くへば」とB「鐘が鳴るなり」とを発句と脇の関係に直せるんですよ。発句の言外の余情を継いで、打ち添えるように脇が付き、同一の時と所を共有している。で、AとBの当意即妙の呼吸からして、おそらく漱石の〈鐘つけば銀杏ちるなり建長寺〉に唱和して子規が「柿くへば」と詠んだ瞬間、ぱっと脇が付いちゃったんだろうと思います(もちろん推敲は必要でしょうけど)。実践の現場でしばしば起こるこうした「句意の圧縮」が「論理の脱臼」と似た外見をもつことは、俳句だけと付き合っていると気づきにくいかもしれません。

反歌といえば、小池純代に白楽天「白羽扇」を抄訳した「梅雨の夜に詠める長歌ならびに反歌一首」という離れ業の一品があります。

盛夏不銷雪

終年無盡風

引秋生手裏

藏月入懷中

なつくさの かりそめの野に 消ゆるなき 雪ふるごとく

ひさかたの そらの果たてに 尽くるなく 風ふくごとく

手のなかに 鳴らすつかのま かそかなる 秋のごとしも

むねの火を ほのとあふりて ありあけの 月のごとしも

わがはねあふぎ

なつくさのそらの果たてにかそかなる月のごとしもわが羽扇

この反歌、長歌の各行を斜め抜きしています。句意の圧縮方法としてはハイカイザシオンに通じますが、圧縮しているように見えないところがすごいです。

2021-09-18

ごぼうのはなし

これまでイル・ド・フランス、ミディ・ピレネー、オート・ノルマンディー、コート・ダジュールといった4つの地域を渡り歩いたけれど、どこに住んでもごぼうが買えるのは予想外だった。日本人しか食べないと思いきや、ささがきにしてバター炒めにするそうで。あとサプリ売り場にもごぼうの錠剤が置いてある。肌と髪と爪に効くらしく、わたしもたまに飲んでいる。

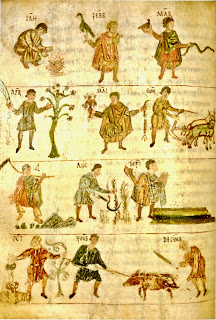

フランスとごぼうとの関係を軽く調べてみたら、なんとカール大帝の治世には畑で栽培していたことがわかった。大帝が9世紀初頭に発布した「御料地令」第70条に、荘園で育てるべき植物として草本73種、果樹16種のあわせて89種類がリスト化されていて、ごぼうはそのひとつなのだ。植物はほとんどが地中海沿岸を原産地とするもので、大帝はそれらを薬用および食用として全土に広げようとしたとのこと。もちろん当時の修道院付属荘園の植栽プランもこの法令に準拠している。

下は「御料地令」第70条の翻訳。植物好きの方用です。

フランスとごぼうとの関係を軽く調べてみたら、なんとカール大帝の治世には畑で栽培していたことがわかった。大帝が9世紀初頭に発布した「御料地令」第70条に、荘園で育てるべき植物として草本73種、果樹16種のあわせて89種類がリスト化されていて、ごぼうはそのひとつなのだ。植物はほとんどが地中海沿岸を原産地とするもので、大帝はそれらを薬用および食用として全土に広げようとしたとのこと。もちろん当時の修道院付属荘園の植栽プランもこの法令に準拠している。

下は「御料地令」第70条の翻訳。植物好きの方用です。

「庭園にはあらゆる草本が栽培されることを余は望む。すなわち、ニワシロユリ、ドッグ・ローズ、コロハ、バルサムギク〔モッコウ〕、ヤクヨウサルビア、ヘンルーダ、サザンウッド、キュウリ、メロン、ユウガオ、ササゲ〔フジマメ〕、クミン、マンネンロウ、ヒメウイキョウ、ヒヨコマメ、カイソウ、ドイツアヤメ〔グラジオラスの一種〕、イブキトラノオ〔エストラゴン〕、アニス、コロシントウリ〔セイヨウスズメウリ〕、ヨウシュキダチルリソウ〔キンセンカ〕、アジョワン〔ボールドマネー〕、サーマウンテン、チシャ〔ビター・レタス〕、ブラック・クミン、キバナスズシロ、オランダガラシ、ゴボウ、メグサハッカ、アレキサンダーズ、オランダゼリ、オランダミツバ、ガーデン・ラヴィッジ〔マウンテン・ラヴィッジ〕、サビン、イノンド、ウイキョウ、キクニガナ、ヨウシュハクセン、シロガラシ、キダチハッカ、ウォー ター・ミント、オランダハッカ、ホース・ミント、ヨモギギク、イヌハッカ、ナツシロギク〔シマセンブリの一種〕、ケシ、 フダンソウ、オウシュウサイシン、ビロードアオイ、ウスベニアオイ、ニンジン、アメリカボウフウ、ヤマホウレンソウ、 ワイルド・アマランス、カブカンラン〔オクテノカブラ〕、ワイルド・キャベッジ、ネギ〔ラムザン〕、チャイブ、リーキ、 ラディッシュ、シャロット、タマネギ、ニンニク、セイヨウアカネ、ラシャカキグサ〔カルドン〕、ソラマメ、エンドウ、 コエンドロ、チャーヴィル、ホルトソウ、オニサルビアである。

また、どの庭師も自分の家の屋根にヤネバンダイソウ を植栽すべし。樹木に関しては、以下のものが栽培されることを余は望む。すなわち、各種のリンゴ、各種のセイヨウナシ、各種のセイヨウスモモ、ナナカマドの一種、セイヨウカリン、ヨーロッパグリ、各種のモモ、マルメロ、セイヨウハシバミ、アーモンド、クログワ、ゲッケイジュ、イタリアカサマツ、イチジク、ペルシアグルミ、各種のセイヨウミザクラである。リンゴの品種はゴズマリンガー、ゲロルディンガー、クレヴェデルレン、シュパイエルエプフェルで、甘味のあるもの、酸味のあるもの、よく保存のきくもの、すぐさま食べられるもの、早生のものがある。ナシに関しては、よく保存のきくものを三・四種類、甘味のあるもの、調理用のもの、晩熟のもの[を栽培するように]。」(遠山茂樹「所謂『カール大帝御料地令』第七〇条瞥見」より)

2021-09-17

生まれたままの詩

『現代詩手帖』10月号(9月28日発売)に自由詩「ロゴスと巻き貝」を寄稿しました。

この号は「定型と/の自由―短詩型の現在」という特集で、当初わたしは連句から発想した実験的作品を書くつもりでいました。ところが編集部から

「今回の作品依頼は、定型の使い手に自由詩を書かせたら一体どのようなものができるのかといった実験です」

との趣旨を聞いてはっとし、そういうことだったらむしろ定型の技を一切捨てて、生まれたばかりの赤ん坊になったきもちで自由詩を書こう、と思い直しました。

というのもよくよく考えてみたらですね、俳句のフィールドに詩を引き込んだり、定型の技でもって自分の弱点をかばったりしてしまったら、作品が自分にとって既知の展開にしかならないんですよ。でもせっかく知らない流派の道場に招待されたのに自分の殻から出ようとしなんて、未知のルールの中に飛び込もうとしないなんて、そんなつまらないことあるでしょうか。 で、ここは相手の道場に身ひとつで上がって真正面から現代詩に挑もう、と。

そんなわけで、定型のなんたるかを紀昌のごとく忘れ去った、まっぱだかの自由詩ができました。

ちなみにわたしは現代詩をほとんど読んだことがなく、『現代詩手帖』という雑誌も30年前に手にしたっきり。つまりは知識不足ゆえ、作品もあっと驚愕するような事態になっているかもしれません。

2021-09-16

2021-09-14

遊びの源泉

二日つづけて道場に行き、棒術のあたらしい套路を学ぶ。帰りは図書館に寄り、本は借りずに司書さんとお喋り。

いま月末〆切の俳句連作をつくっているのですが、いやーこんなむずかしかったかなと思いながらやってます。わたし入門書を読んだことがないせいで基礎知識が欠けてるんですよ。ほら「説明書」って読んじゃったらわかっちゃうでしょ作り方が。それが嫌で読まないんです。せっかく面白がっているのにもったいなくて。勘が働かないまま悪戦苦闘していると、たまに親切な人が「こうしたらもっとよくなるんじゃない?」なんて教えてくれるコツも輝いて聞こえて、そういうのも楽しいし。

俳句を書くのが仕事かといわれたら違う。ならば趣味なのかというと趣味でもない。実のところね、趣味ってのも業の深い世界なんですよ。でもわたしは欲を離れてただ面白がっていたいんです。なにを表しているのでも、なにに使うわけでもないかたちを、無我夢中で彫りつづけている人みたいに。

没頭のいいところは、瞑想状態に入ることで自分自身と向き合えること。心がしんと静まり返ること。

2021-09-13

2021-09-12

しっぽのきらめく小説

ラストの一節がぴしりと決まったエンタメ小説っていいですよね。夏目漱石『こころ』とか『坊ちゃん』とか。この「ぴしりと決まる」にはいろんなパターンがあって、面倒臭くて端折りたくなるような(また実際にほとんどの読者が斜め読みするような)ラストが、あたかも映画のエンドロールを眺めているかのごとき余韻を湛えることもある。森鴎外『興津弥五右衛門の遺書』などはあえて読者を引き込みすぎずに流した典型かと思います。

「文章の書き方」系の本って冒頭の重要性については述べるのに結びの一節についてはめったに検討していなくて、あれは本当に不思議です。鯛に尾頭がついていると、実際には身の部分しか味わわないにしても印象に厚みが出ますけど、このときもみんな尾を見過ごしてるじゃないですか。かなり奇妙なたとえですけど、ラストの軽んじられ方ってこの尾に似ているなって思うんですよね。

小説のプロットを全て消化した後、おまけとして語られた『坊ちゃん』のラストシーン。無駄のない筆さばきが涼しく、ただひとつの接続詞「だから」がきらきら光っています。

「文章の書き方」系の本って冒頭の重要性については述べるのに結びの一節についてはめったに検討していなくて、あれは本当に不思議です。鯛に尾頭がついていると、実際には身の部分しか味わわないにしても印象に厚みが出ますけど、このときもみんな尾を見過ごしてるじゃないですか。かなり奇妙なたとえですけど、ラストの軽んじられ方ってこの尾に似ているなって思うんですよね。

清(きよ)の事を話すのを忘れていた。――おれが東京へ着いて下宿へも行かず、革鞄を提げたまま、清や帰ったよと飛び込んだら、あら坊っちゃん、よくまあ、早く帰って来て下さったと涙をぽたぽたと落した。おれもあまり嬉しかったから、もう田舎へは行かない、東京で清とうちを持つんだと云った。

その後ある人の周旋で街鉄の技手になった。月給は二十五円で、家賃は六円だ。清は玄関付きの家でなくっても至極満足の様子であったが気の毒な事に今年の二月肺炎に罹って死んでしまった。死ぬ前日おれを呼んで坊っちゃん後生だから清が死んだら、坊っちゃんのお寺へ埋めて下さい。お墓のなかで坊っちゃんの来るのを楽しみに待っておりますと云った。だから清の墓は小日向の養源寺にある。(夏目漱石『坊ちゃん』)

小説のプロットを全て消化した後、おまけとして語られた『坊ちゃん』のラストシーン。無駄のない筆さばきが涼しく、ただひとつの接続詞「だから」がきらきら光っています。

登録:

投稿 (Atom)