2020-11-30

2020-11-29

本棚に飾る

新しいサプリメントを開けたら、中から巨大な脱脂綿が出てきた。ふわふわしてかわいいので本棚に飾る。

お知らせがひとつ。12月5日のオンラインイベント「第4回 本の作り手と読む読書会 ~漢詩の〈型〉を旅する夜~」ですが、開催日から1週間のアーカイブ配信が決まり、当日都合がつかない方もご視聴可能になりました。詳細はこちらをどうぞ。

snowdropさんがブログに『たこぶね』の話を書いてくださっていて、そこにこんな素敵な歌が添えられていました。うれしい。

李清照「ソリチュード」を訳した一章「翻訳とクラブアップル」にまつわる一首。万葉仮名がかっこいい。

お知らせがひとつ。12月5日のオンラインイベント「第4回 本の作り手と読む読書会 ~漢詩の〈型〉を旅する夜~」ですが、開催日から1週間のアーカイブ配信が決まり、当日都合がつかない方もご視聴可能になりました。詳細はこちらをどうぞ。

snowdropさんがブログに『たこぶね』の話を書いてくださっていて、そこにこんな素敵な歌が添えられていました。うれしい。

於唐土 菊水之辛口 有没有 赤毛之猩猩 酩酊之舞

もろこしに菊水辛口ありやなしや赤毛の猩々(しやうじやう)酩酊の舞ひ

李清照「ソリチュード」を訳した一章「翻訳とクラブアップル」にまつわる一首。万葉仮名がかっこいい。

2020-11-28

冬星とサキソフォン

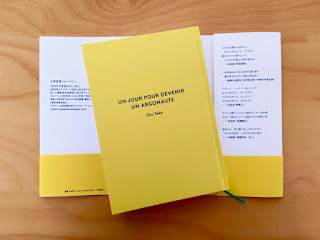

『ユプシロン』第3号。きれいなレモンイエローの雑誌。今回はいつにもまして好きな句が多かったです。

仲田陽子「レモンの熱」

くろぐろと喪に服したる葡萄かな

大鍋の底見えてくる冬至かな

冬ざるる壁に仮面の息づかい

中田美子「空白」

牡蠣船のとうとう花に囚われし

ふわふわの犬も濡れたり菜種梅雨

筋書きのいくつか混ざる夏の月

岡田由季「天使幼稚園」

観梅へ誘ふ切手の組み合わせ

春眠や本に乗せたる鳥の羽根

水鳥に会ふときいつも同じ靴

小林かんな「自動水洗」

山ざくら木霊ひとつが帰らない

冬星の濃しサキソフォン組み直す

竹ひごの形になってゆく夜長

2020-11-27

読書するパパ・ノエル

今日は素粒社の北野さんと平井の本棚さんと、12月5日開催のオンラインイベント【漢詩の〈型〉を旅する夜】の打ち合わせをしました。わたしは30分弱ほどプレトークをさせてもらって、手応えはまあまあです。あとは本番までに全部のスライドを作り終えるだけ。詳細・ご予約はこちらからどうぞ。

海に行くと、大きなパパ・ノエルが本を読んでいました。夜になると、きらきら光ります。

2020-11-26

2020-11-21

弔われた書物

『いつかたこぶねになる日』の「文字の消え去るところ」で惜字炉について書いたのは、Brisées&SHOKKIの、敬惜字紙の風習を下敷きにした美術作品を見たのがきっかけ。Briséesは岡山の書店、SHOKKIはセラミックレーベル。上がその企画のポスターとフライヤー。端が燃えていて、おしゃれ。

ポスターをひろげて裏面をみると、この企画で弔われた書物の遺影が。こんなふうに書物を置き、粘土で包み焼きにして、弔いの済んだ状態がこんなふう。とてもきれい。しかもめっちゃおいしそう。

これだけの本が、あの美しくもおいしそうな状態に…(惜字炉が何かわからない人は、いますぐ『いつかたこぶねになる日』を読んでね!)。

2020-11-20

菊と渚

嵐の去った翌日、海を見に行った。

秋の雲が群れをなして、ぐんぐん流れてゆく。どこへゆくのだろう。未来、それとも過去に向かって? 海辺に立つと、思いははばたく。

讃岐に左遷されていた菅原道真が、重陽の日、役所でささやかな宴をひらいたことを書いた詩だ。風流とは縁のない田舎の県庁で、周囲の者が分けてくれた菊と茱萸で節句を片手間に祝いつつ、いつもどおり部下たちと地味な職務をこなす道真。都の詩臣であったはずの彼が徴税の方法を話し合い、判決文を書いてはひとりぼっちの気分で海辺の雲をながめているようすがとても胸にせまる。わたしはこの詩が好きで、近刊『漢詩の手帖 いつかたこぶねになる日』では翻訳もしてみた。

田中裕明『花間一壺』は李白「月下独酌」をタイトルに冠するだけあって漢詩にまつわる句が多い。掲句も〈渚〉と〈菊〉の並びを見て、あ、道真の話をしていたのだなとわかった。いやあんた、そないてきとーなことゆうて〈金澤〉はどないしはんねん、という声が聞こえたので急いで付け加えると、讃岐に飛ばされる前の道真は加賀権守だったのだ。

道真にかぎらず当時の漢詩人は、中央の役職以外に、能登半島を中心とした日本海側の業務を兼任することが多かった。大陸から日本海沿岸にやってくる渤海使団の応接に漢文の教養が不可欠だったためだ。外交使節をもてなす詩宴の席というのはいわゆる「闘筆」の場(*1)にほかならない。そんなわけで菅原道真、島田忠臣、都良香、紀長谷雄、在原業平など今も知られる知識人たちが領客使を務め、国家の威信をかけて詩文の贈答を行ったのである。

それにしても、嵐のあとの海はほんとにきよらかだ。光も濡れてるみたい。わたしは砂浜に打ち上がった巨大な流木に腰掛けた。あいかわらず秋の雲はどんどん流れてゆく。華やかな祝日に、ひとり海辺の雲をながめていた道真の孤独をわたしは思った。きっと裕明も渚にたたずみ、目の前に広がる光に目を細めつつ、見える世界の向こうにかがようものを追いかけていたら、ふとまなうらに古代の人影がよぎったのだろう。

(*1) 酒寄雅志「渤海と古代の日本」

秋の雲が群れをなして、ぐんぐん流れてゆく。どこへゆくのだろう。未来、それとも過去に向かって? 海辺に立つと、思いははばたく。

重陽の日、府衙にて小飲す 菅原道真

秋よりこのかた 客思のいくばくか紛々たる

いはんや重陽の暮景の 曛 (く)るるをや

菊は園を窺はしめて 村老送り

萸は土に任すによりて 薬丁分かつ

盃を停めしばらく論ず 輸租の法

筆を走らせただ書く 弁訴の文

十八にして登科し 初めて宴に侍りしも

今年は独りむかふ 海辺の雲

讃岐に左遷されていた菅原道真が、重陽の日、役所でささやかな宴をひらいたことを書いた詩だ。風流とは縁のない田舎の県庁で、周囲の者が分けてくれた菊と茱萸で節句を片手間に祝いつつ、いつもどおり部下たちと地味な職務をこなす道真。都の詩臣であったはずの彼が徴税の方法を話し合い、判決文を書いてはひとりぼっちの気分で海辺の雲をながめているようすがとても胸にせまる。わたしはこの詩が好きで、近刊『漢詩の手帖 いつかたこぶねになる日』では翻訳もしてみた。

渚にて金澤のこと菊のこと 田中裕明

田中裕明『花間一壺』は李白「月下独酌」をタイトルに冠するだけあって漢詩にまつわる句が多い。掲句も〈渚〉と〈菊〉の並びを見て、あ、道真の話をしていたのだなとわかった。いやあんた、そないてきとーなことゆうて〈金澤〉はどないしはんねん、という声が聞こえたので急いで付け加えると、讃岐に飛ばされる前の道真は加賀権守だったのだ。

道真にかぎらず当時の漢詩人は、中央の役職以外に、能登半島を中心とした日本海側の業務を兼任することが多かった。大陸から日本海沿岸にやってくる渤海使団の応接に漢文の教養が不可欠だったためだ。外交使節をもてなす詩宴の席というのはいわゆる「闘筆」の場(*1)にほかならない。そんなわけで菅原道真、島田忠臣、都良香、紀長谷雄、在原業平など今も知られる知識人たちが領客使を務め、国家の威信をかけて詩文の贈答を行ったのである。

それにしても、嵐のあとの海はほんとにきよらかだ。光も濡れてるみたい。わたしは砂浜に打ち上がった巨大な流木に腰掛けた。あいかわらず秋の雲はどんどん流れてゆく。華やかな祝日に、ひとり海辺の雲をながめていた道真の孤独をわたしは思った。きっと裕明も渚にたたずみ、目の前に広がる光に目を細めつつ、見える世界の向こうにかがようものを追いかけていたら、ふとまなうらに古代の人影がよぎったのだろう。

(*1) 酒寄雅志「渤海と古代の日本」

2020-11-19

岩本象一『三八四,四〇〇粁の傘』

紀行をテーマとした岩本象一の器楽曲集『三八四,四〇〇粁の傘』を贈り物として頂戴したのですが、美しすぎて震えました。三八四,四〇〇粁の傘ってなんのことかしら……あ、もしかして、オーロラ?

封筒の中はCD、詩の紙片、曲目リスト、そしてポスター。曲の使用楽器はピアノ、カチャピ、クラリネット、クラッシックギター、エレキギター、コラ、アイリッシュハープ、シュルティボックス、ボナン、ブンデ、クノン、足踏みオルガン、大太鼓、声で、演奏は重ね撮りなしの完全即興。岩本さんはインドネシアの芸大で学び、公演活動だけでなくジャワガムラン教室も開いている方らしい。

空間とは何なのか?といった問いが、哲人の語る平易な言葉にも似た演奏によって解き明かされる感覚。奏でられた音の〈位置の記憶〉は宙にひろがり、カーテンのように揺らめき、その揺らめきが旅の香りを運び、人に嗅がせるようにも感じました。

楽曲名(下記参照)も面白い。「尭風舜雨」はこちらで聴けます。尭王といえば、わたしは彼の作曲と伝えられる「神人暢」の崇高さが大好きで思い出すたびに聴くのですが、神と人との伸びやかな対話が「神人暢」の光景だとしたら、岩本さんの「尭風舜雨」はカオティックな遊びの光景を思わせます。

陽に寄せて

白銀の丘

モーリタニアの貨物列車

靄を漕ぐ

陸の漁師

香水塔の待ち人

ラプラースの魔物

調子の良い贋作家

尭風舜雨

月を射る

闇を宛て

欺かれるべき

灯台守はどこへ

無形の筏で

碧落の象

火病の皇

三文役者の流儀

風見鶏は仰いだ

オーロラモス

徒党の蹊

老いた目に映すは

嘯く使徒

2020-11-17

翻訳をめぐる、ささやかな宵

宵の口の海を散歩しながら、12月5日のトークイベントで話す内容を考えていたのだけれど、ひとつの翻訳ができあがる過程、その内部機構というのはブラックボックスだなあと改めて思った。

たとえば「この詩はこういった制約で書かれているからこう訳せばよい」とわかったとしても、所詮それは頭でわかったにすぎず、実際の翻訳とはいきあたりばったりをいかに収斂させるかの作業になる。このいきあたりばったりを排除することは決してできない。なぜなら、いきあたりばったりとは、他者と出会う可能性そのものだからだ。

逆からいうと、仮にいきあたりばったりを経ずに翻訳が終わった場合、その間わたしは他者といちども出会わなかったということになる。そこでのわたしは自分の理解できるものだけを見ようとしていたわけだ。けれども出会いのない翻訳なんて時間を削ってやる意味があるだろうか? 自分が直感で知っている定石以外の定石を知るための、そして感覚の盲点をつく言葉のパターンに驚くための旅をするのが、わたしは好きだ。

ところで、じゃあ「ここはどうしてこう訳したのですか?」ときかれても説明できないのかというと、それは全然そんなことはなくて、一語一語説明できる。ただその説明は、その一語に収斂させた(限りなく経験にもとづく)直感の働きそれ自体とは別のものだよって話。リアルなあの日と胸にのこる思い出とが別であるように。翻訳を語るとは、けっきょくのところ思い出を語ることだ。

2020-11-16

展覧会『豆本の宇宙2020』

今年も京橋のギャラリーメゾンドネコさんの展覧会『豆本の宇宙2020』(12/18〜12/22)で、佐藤りえさんの豆本が出品されるようです(嬉しいことに『猫の贈り物2020』と同時開催とのこと)。出品作品は、錬金術記号の本、箱入り俳句折本などなど。あいかわらず魅惑的なラインナップだなあ。

この展覧会、わたしは数年前に観覧して『蝶の書』を購入しました。ギャラリーは極小スペースですが、展覧会を数件はしごしたくらいの数の作品が並んでいて、素人には発見が多すぎて印象を持ち帰れないくらいの、とても見応えのある展覧会でした。

今年も京橋のギャラリーメゾンドネコさんのイベント『豆本の宇宙2020』(12/18〜12/22)に参加します。半年遅れとなりましたが『猫の贈り物2020』と同時開催とのことです。錬金術記号の本、箱入り俳句折本、他出品予定です。 pic.twitter.com/2gqO5WfgL1

— 佐藤りえ (@sato_rie) November 10, 2020

2020-11-14

漢詩カードの発送作業

『いつかたこぶねになる日』のクラウドファンディングで5000円コースをご支援いただいた方々にリターンの漢詩カードを発送しないといけなかったのですが、ロックダウンでお店が閉まってしまったため、先月末にアマゾンで封筒を注文しました。それがようやく届き、土曜日に最後の作業をすませました。予想では早くて来週末、遅くても再来週中に届くかとおもいます。みなさま、どうぞよろしくお願いします。

2020-11-12

瀬戸正洋『亀の失踪』

瀬戸正洋『亀の失踪』の装幀は平野甲賀。平野甲賀の字って俳句と相性がいいですねえ。

石蹴りのうしろのうしろ春の闇

数学と化学と三寒四温かな

春の雪そこを曲がれば無人の交番

履き潰すスニーカー石鹸玉が飛んだ

ねぢあやめ醜形恐怖症の男

助数字の「匁」八十八夜かな

世界赤十字の日金平糖べたべた

江ノ島やビーチパラソルのかたちいろいろ

日程を決めかねているばつたかな

行く秋のカレーライスは嫌ひではない

氷面鏡江波杏子の色気かな

冬ぬくし棕櫚の箒が立つてゐる

COVID-19十一月の黒いくれよん

「三寒四温」や「匁」や「COVID-19」あたりの数詞の使い方が好き。〈COVID-19十一月の黒いくれよん〉についてはこちらに感想を書きました。そしてまた、ひもかがみ(氷面鏡)という語のかっこよさよ。江波杏子にぴったりです。

2020-11-10

俳句と文学

いったい俳句は文学なのか?

この種の話はいろいろとむずかしい。なぜなら文学という高次の概念はわたしたちの具体的な営みのあとからやってくる意匠にすぎず、個々の営みはジャンルというものを想定せずに行われるからだ。

実際のところ、俳句にたいする印象というのは人それぞれだろう。わたし自身は歌であると感じる瞬間が多い。また文学や音楽といった意匠をまとうことがためらわれるほど短く、あらゆることを語り損ねるだろうこの詩形の佇まいに、人間の生そのものを感じることもある。

ポメラニアンすごい不倫の話きく 長嶋有

長嶋有の俳句は了解性が高く、それでいてみずみずしい。掲句はカマトトすぎる〈すごい〉の使用法がまさにすごい。技が一つ決まった感じだ。

ところで「一本決まった」ということは、これは大喜利俳句なのだろうか? いやそうではないだろう。その証拠に、掲句は「姦通」という文学における永遠のテーマに言及することで、文学の側にぐっと踏みとどまっている。ただし文学という概念を高次から纏うのではなく、コートのように丸めて脇にはさんでみせたのだ。もしかするとこの句は、文学とはなにかということをさまざまな角度から考え、トライアル&エラーを繰り返した人ならではの返し技なのかもしれない。

(ハイクノミカタより)

2020-11-09

第4回 本の作り手と読む読書会 ~漢詩の〈型〉を旅する夜~

平井の本棚さん主催のイベント「第4回 本の作り手と読む読書会 ~漢詩の〈型〉を旅する夜~」にオンライン出演します。

編集者や翻訳者など、本の作り手とともに作品を味わう読書会シリーズ、編集者の北野太一さん、著者の小津夜景とともに、今回は『漢詩の⼿帖 いつかたこぶねになる⽇』を読みます。

* 詳細・ご予約はこちらをご覧ください。

【日時】2020年12月5日(土)20:00~22:00

【形式】リアル会場:平井の本棚2F

オンライン:ZOOM使用

【定員】リアル10名

オンライン40名

【参加費】1200円(書籍なし)

2800円(書籍&送料込)

書籍付の申込は11月28日締切。

【スケジュール】

①教えて編集者さん(編集者から背景を聞く)

・素粒社のご紹介

・読者の身近にある未知を、本というかたちのもと検出する

・新刊の「予約注文」としてクラウドファンディングをやってみた〜 結果報告

====休憩====

②教えて著者さん(著者の朗読とともに作品世界を味わう)

1 なぜわたしは漢詩を読むのか

2 わたしの目に漢詩はこう見える 〜 時間・イメージ・運動

3 かたちを体感する 〜 好きな詩の見つけ方

4 ことばを造形する 〜 翻訳ルールの決め方

5 タブラ・ラサと記憶、そして朗読

2020-11-07

存在が花する声

小池純代さんの歌のなにがすてきかというと、せつないことを呟きながら、ぺろっと舌を出してみせているかのような、シリアスとユーモアの大胆なフュージョンでしょうか。あと本心なのかふざけているのかを読者に明かさない態度や、アフォリズムを搦め手からつかまえるセンスにも痺れます。下はここさいきんの「音信」より。

花

「存在が花してゐる」とは存在が花のことばで話してゐること

花をみてお酒をのんでやなことは嫌と言ふのが詩人の仕事

贋

はつたりとはりぼてが手に手をとつて素顔のやうに真顔のやうに

ほんものをめざした結果ほんもののにせものといふほんものになる

日

昨日までの日常がいま無可有郷ああ青い鳥あんなところに

日のなかに箱ふたつありひとつに死ひとつに生が匿はれをり

銀

冠雪の朝まで生きたその証われの頭は銀を賜ひぬ

粗塩と麻の布巾でかがやかすためだけにある銀製の匙

2020-11-06

2020-11-05

2020-11-03

2020-11-02

最中より愛を込めて

新しい流木作品を発見。その右に写っているのは海から上半身を出す男性。ロックダウン中は遊泳もパドルも禁止なのだけど、すごいなあ。

まだ発売前なのに『たこぶね』の感想が届く。みなさまありがとうございます。はい、食べ物の話すごく多めです。些細すぎて本には書かなかったこぼれ話をここに書きますと、「愛すべき白たち」の源順(p112)にこんな歌があります。

波立つ池に映る月を見て、つきなみを数えてみれば、今宵は秋の最中だったーーそれでこんなに月がきれいなのだ、といった内容。で、この歌の「もなか」という言葉にヒントを得、もち粉を水でとき、丸くととのえて焼いて甘味をつけ、『最中の月』と名付けて売り出したものが吉原の銘菓「竹村最中月」(p167)なんだそうです。またこれに餡をはさんだものが、いまわたしたちの食べている最中なのでした。

まだ発売前なのに『たこぶね』の感想が届く。みなさまありがとうございます。はい、食べ物の話すごく多めです。些細すぎて本には書かなかったこぼれ話をここに書きますと、「愛すべき白たち」の源順(p112)にこんな歌があります。

池の面に照る月なみを数ふれば今宵ぞ秋のもなかなりける

波立つ池に映る月を見て、つきなみを数えてみれば、今宵は秋の最中だったーーそれでこんなに月がきれいなのだ、といった内容。で、この歌の「もなか」という言葉にヒントを得、もち粉を水でとき、丸くととのえて焼いて甘味をつけ、『最中の月』と名付けて売り出したものが吉原の銘菓「竹村最中月」(p167)なんだそうです。またこれに餡をはさんだものが、いまわたしたちの食べている最中なのでした。

登録:

コメント (Atom)